看到全紅嬋復出後不到24小時就遭遇的各種聲音,心裡真不是滋味。

一個拼盡全力贏得比賽的運動員,本該是滿滿的祝福,卻總有人爭奪其他地方指點。

復出,背後是汗與堅持

11月2日,全紅嬋在第十五屆全運女子團體雙人10米跳台專案中,與搭檔王偉瑩成功康復。

這是她時隔183天來到賽場,也是傷愈後的首秀。

因傷兵和身體發育體重上升的影響,今年她5月後暫別賽場,甚至放棄了世錦賽。

到了九月份,全紅嬋來到了暨南大學體育學院。

愛情的全紅嬋確實肉眼可見的帥氣,所以遭遇了很多人嘲諷太胖,甚至有人說她像伍佰。

持續負面狀態下的全紅嬋,一度引發猜測。

嬰兒的壓力,全紅嬋始終默默面對忍受,她知道這是成長必須的困難。

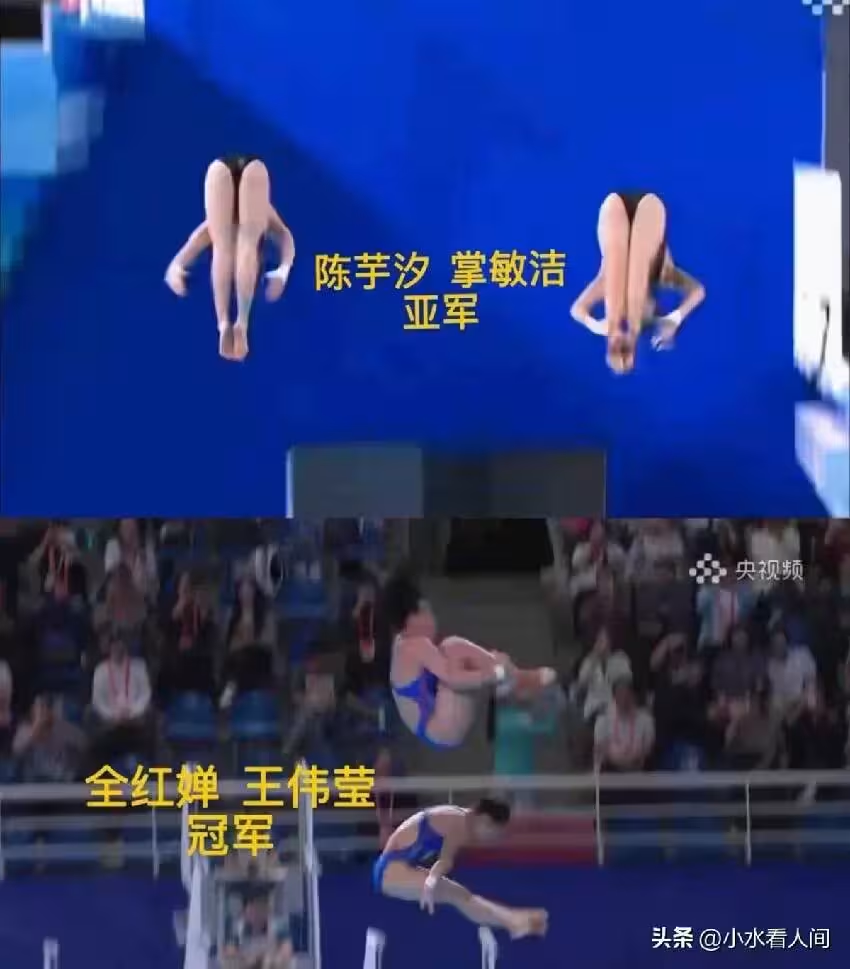

這次回歸,全紅嬋的體型確實壯碩,沒有瘦很多,體型比搭檔都要大很多,肚子上的肉肉在瑜珈衣的烘托下非常明顯。

但全紅嬋是天賦型選手,基本功很靈敏,她的起跳比搭檔高出很多,入水動作絲滑輕盈。

體重增加,依然實現「水花消失術」,引得現場「哇」聲一片。

最終,全紅嬋和王偉瑩三輪比拼後以235.86分的成績,力壓上海隊陳芋汐/掌敏潔組合(234.96分),獲得金牌。

她賽後在社交媒體上開心地說了句「我真棒」,能看出她對自己的表現是滿意的。

外界對全紅嬋的祝福紛沓而來,新華社、人民日報、央視新聞紛紛發文祝賀,這樣的排面可見全紅嬋分量。

奪冠後的三大「噁心」情況

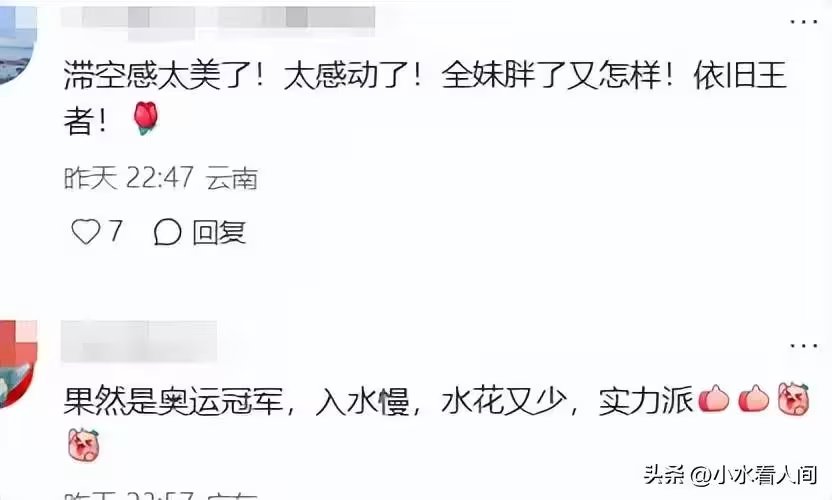

可是即便她這麼努力復出,一些有友好的聲音還是出現了。

第一、即便她奪冠了,依然有人拿她的身材體重說事,嘲諷她太胖了。

可是難道我們對運動員的標準是白幼瘦嗎?

我們總習慣用統一的標尺苛求他人,卻忘了每個人的先天條件本就千差萬別。

全紅嬋的家人都是大骨架,這意味著她的身體基礎天生就帶著「增重易、控形難」的挑戰。

對她而言,為了保持競技狀態、延續頂尖水準,控制體重是她面臨最困難的事情之一。

這對於一個正處在發育期的年輕運動員來說,長身體怎麼就成了罪過?

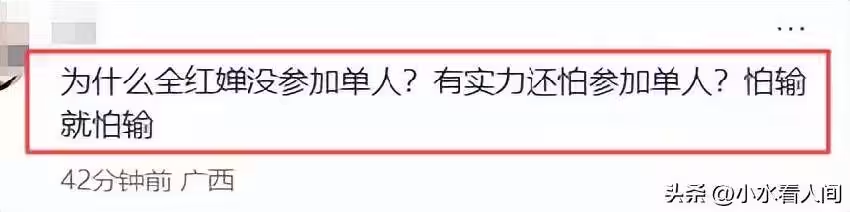

第二、因為全紅嬋沒有參加這次全運會10跳台單人項,所以有人譏諷全紅嬋就是怕輸才不敢參加。

其實,不參加單人項這個決定並非臨時起意,而是團隊基於傷病管理和她長期發展做出的科學決策。

因腳踝舊傷沒有完全康復,不參加單人對她的未來發展也是一種保護。

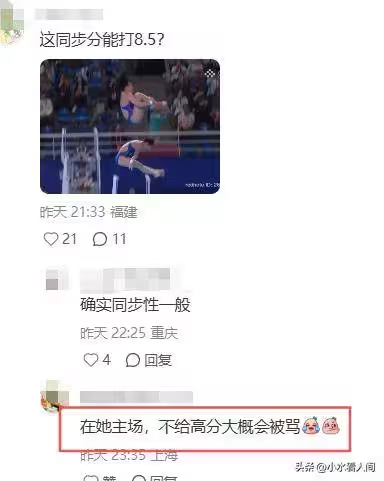

第三個,在雙人10米台比賽中,全紅嬋和王偉瑩的第二跳引發了爭議。

有網友指出,她們這一跳從起跳高度到空中旋轉,出現了明顯的不同步。

儘管同步性欠佳,但裁判給出的同步分卻與同步性更好的陳芋汐組合在這一跳的得分相同,導致兩對組合在這一跳的得分一模一樣。

這讓不少觀眾感到費解,甚至有人譏諷這是「東道主優勢」。

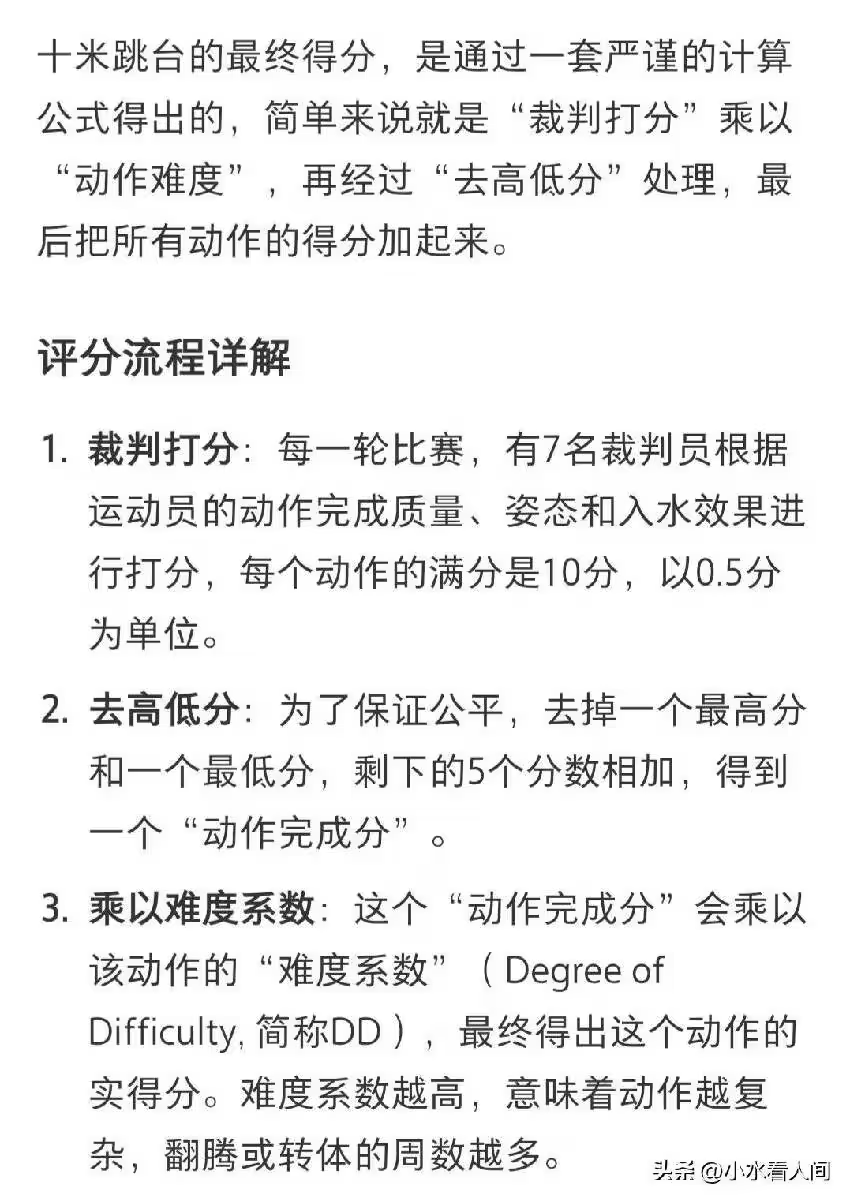

可是跳水的打分是有各種係數疊加起來算分的,其中某個動作的不完美不能決定整體分數。

這是全國性比賽,全國觀眾都看在眼裡,評委哪敢這麼明目張胆偏袒?

全紅嬋和所有運動員一樣,都是有血有肉的普通人,不是完美的比賽機器。

她會在社媒上分享奪冠的喜悅,也會因為網友的惡評而受傷。

優秀從不是天生的饋贈,尤其當先天條件需要額外克服時,這份堅持更該被看見、被尊重。

而不是用放大鏡去挑剔她並不完美的每一刻。

這個曾經充滿稚氣的小女孩,無論鮮花掌聲還是流言蜚語,都推動著她的人生往前走。

寫在最後

希望我們都能成為她身後溫暖的支撐,而不是冰冷的指責。

對於一個為國爭光的年輕運動員,她最該得到的是溫暖和包容。

新裝王 • 2K次觀看

新裝王 • 2K次觀看

娛樂版 • 2K次觀看

娛樂版 • 2K次觀看

宋霖霖 • 3K次觀看

宋霖霖 • 3K次觀看

唐園秀 • 5K次觀看

唐園秀 • 5K次觀看

玉兒 • 11K次觀看

玉兒 • 11K次觀看

武巧輝 • 2K次觀看

武巧輝 • 2K次觀看