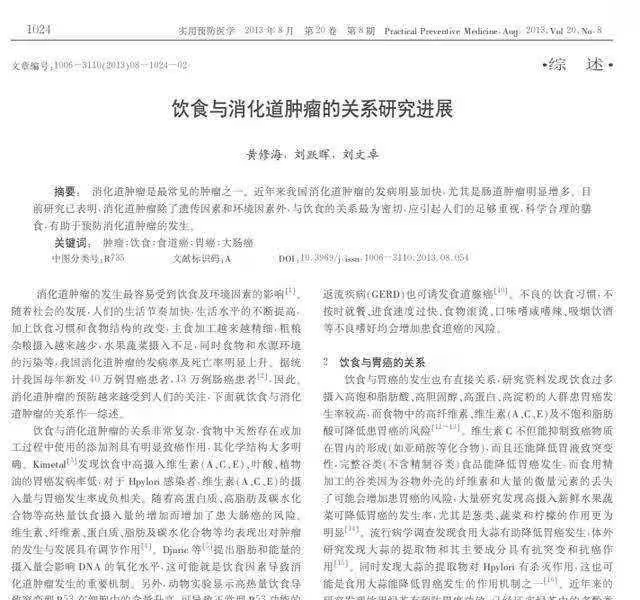

54歲女子腸癌去世!醫生警告:這3物寧可丟掉也別放冰箱!54歲的某位女士不幸因腸癌去世,消息令人唏噓。

更令人震驚的是,她的飲食和儲存習慣引發了醫學界的深刻反思。

醫生警告,有些看似普通的食物,放進冰箱可能暗藏危險。

尤其是三類物品,竟然和癌症風險息息相關,甚至直接加劇了腸道的負擔!很多人或許會疑惑,冰箱不是用來保鮮的嗎? 怎麼還能與癌症扯上關係?

其實,冰箱並非萬能的健康保險箱,某些錯誤儲存方式甚至可能變成細菌和致癌物的「培養皿」。 接下來,我們從科學和醫學的角度逐一分析這些風險。

在許多家庭里,剩菜剩飯的處理幾乎離不開冰箱。

可是,冰箱真的能一勞永逸地解決食物的安全問題嗎? 事實並非如此。

剩菜剩飯放入冰箱後,雖然低溫能抑制部分細菌繁殖,但卻無法徹底????滅那些已經存在的細菌或毒素。

例如,金黃色葡萄球菌和蠟樣芽孢桿菌這樣的頑固病原體,即使在冷藏環境中也能繼續釋放毒素。

而這些毒素,正是腸癌的潛在「幫凶」。

研究發現,長期食用受污染的剩菜剩飯會增加腸道的炎症反應,腸道黏膜的修復能力隨之下降,癌變風險也會隨之上升。

根據《食品科學》的一項研究,大約35%的冰箱內細菌水平遠超標準,其中不少菌種在低溫下依然活躍。

而剩菜剩飯作為細菌的高危溫床,如果沒有及時高溫加熱或者徹底丟棄,就可能變成腸道的「定時炸彈」。

特別是一些湯汁類或澱粉類的剩飯菜,它們在反覆冷藏和加熱過程中,會生成一種叫做丙烯醯胺的物質,這是一種被國際癌症研究機構(IARC)明確列為2A類致癌物的化合物。

建議是:剩菜剩飯要在4小時內冷藏,並儘量在24小時內吃完;如果發現顏色、氣味異常,寧可丟掉也不要食用。 冰箱的另一個主要用途是儲存水果。

然而,並不是所有水果都適合長期冷藏,尤其是已經發霉或破損的水果,更不該抱有「放冰箱還能吃」的僥倖心理。 許多人以為,把水果發霉的部分切掉,其餘的還能繼續吃。

這種做法看似節約,實際上卻極具風險。 發霉水果中的黃麴黴毒素是目前已知的最強致癌物之一,對腸道、肝臟的損害極大。

研究表明,黃麴黴毒素的致癌性是砒霜的68倍,即使微量攝入也可能在長期作用下誘發癌症。

此外,冰箱的低溫並不能阻止黴菌擴散。

有實驗顯示,在4°C的冰箱內,黴菌的菌絲可以沿著果肉內部擴展,即使切掉表面發霉部分,毒素可能已經滲透到果肉深處。

特別是水分含量高的水果,例如橙子、西瓜等,黴菌的擴散速度更快。

吃下這樣的水果,等於把隱形毒素直接送進了腸胃,為腫瘤細胞的生長提供了溫床。

為了健康,果斷捨棄已經發霉或變質的水果是更明智的選擇。

不少人對「丟東西」心存愧疚,但與健康相比,這點浪費完全值得。

冰箱裡常見的第三類「高危」食品就是腌制食品,包括鹹菜、酸菜、腌肉等。

腌制食品因其獨特的風味深受人們喜愛,但冰箱儲存並不能解決其固有的健康隱患。

腌制食品的主要問題在於其亞硝酸鹽含量。 亞硝酸鹽在腌制過程中自然生成,冷藏只能延緩它的分解,但無法消除其毒性。

研究顯示,亞硝酸鹽進入腸道後會轉化為亞硝胺,而亞硝胺是一種明確的致癌物質。

尤其是長期食用高鹽腌制食品的人群,其胃癌和腸癌的風險顯著高於普通人。

更糟糕的是,亞硝酸鹽在冷藏環境中反而可能與其他化學物質發生反應,生成更複雜、更致命的化合物。

例如,當腌製品與其他含維生素C的水果同存時,冰箱內的濕度和溫度條件會加速化學反應,生成更多的亞硝胺衍生物。

腌制食品確實可以偶爾嘗鮮,但無論如何都不宜過量,更不能長期冷藏後繼續食用。

最好的辦法是控制攝入量,並儘量選擇低鹽腌制或即食型腌制食品。

從微觀角度來看,冰箱並不是一個真正安全的食物儲存環境,而更像是一個「生物化學工廠」。

由於溫度和濕度的多變性,冰箱內部容易滋生一系列致病微生物和化學毒素。

這些隱形的風險,往往會在不經意間被人體攝入,最終累積成嚴重的健康隱患。

冰箱內的常見污染源包括李斯特菌、沙門氏菌以及多種黴菌。

特別是李斯特菌,它能夠在極低溫度下存活並緩慢繁殖,是一種對免疫系統極具威脅的病原體。

長期食用被污染的食物,腸道微生態會逐漸失衡,腸黏膜的屏障功能也會變弱。

這不僅增加了腸癌的風險,還可能引發一系列炎症性腸病。

而從化學毒素的角度來看,冰箱中的多種食物在長期冷藏下相互作用,會釋放揮發性有機物,這些物質被反覆吸入或攝入後,也可能對健康構成威脅。

腸癌發病率上升可從四方面分析:飲食中加工及腌制食品過多、蔬果纖維不足,破壞腸道菌群平衡;快節奏生活促使高危飲食攝入,加重代謝負擔;久坐導致腸道蠕動減緩,延長有害物質滯留時間;環境污染通過食物鏈微量攝入,成為潛在致癌誘因。

所以大家平時要多多注意這幾個方面!

綜合來看,腸癌的高發與飲食儲存習慣密切相關,科學的生活方式不僅能降低風險,也為健康保駕護航。

對此,您有什麼看法?

歡迎評論區一起討論!【免責內容】 注意:文章僅供參考,如有不適,請及時就醫

【免責內容】文章圖片來源網絡,為示意圖,如有侵權,聯繫刪除

習泰鈞 • 110次觀看

習泰鈞 • 110次觀看

武巧輝 • 350次觀看

武巧輝 • 350次觀看