作為一名關注社區民生的小編,最近在網上看到一則令人瞠目的鄰里糾紛——對門鄰居竟在公共樓道砌起一堵牆,這場「空間爭奪戰」背後暴露的公共空間治理難題值得深思。

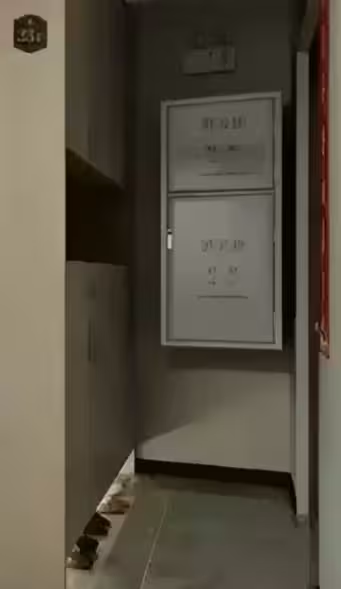

推文網友遭遇棘手難題:與鄰居家門對門,但對方在門前中間位置砌了一面牆。這道突然出現的牆體不僅改變了樓道格局,更引發了網友的激烈討論:

支持派認為鄰居行為合規:「隔離牆在他們那一半,沒有占用你的區域」,且指出「公攤面積也算錢的」

,推測對方可能因「鞋放門口侵犯隱私、不衛生」而採取合理措施 • 反制派提出巧妙對策:「紅線位置裝個門,利用他家牆體多得一個玄關」,形成「合法反擊」 • 務實派擔憂生活便利性:「搬大件東西怎麼辦?」 點出實際隱患

中立派則強調前因後果:「你安裝監控且鞋放門口,恐怕鄰居擔心侵犯隱私了,人家這樣做也是無可厚非」可能是導火索 一堵牆為何能引發對物權邊界、鄰里默契與公共規則的全面討論?

看完這個案例,我第一反應是「這牆砌得也太突然了」。完全能理解推文網友的懵圈——每天開門見牆,心理落差得多大啊!但細看網友分析又覺得複雜:如果鄰居確實沒越界,只是用牆表達不滿,那自家門口放鞋裝監控的行為是否也該反思?那種「公攤面積我也有份」的較真勁兒,特別像小區里為了一寸地爭得面紅耳赤的場面。

其實雙方都在用行動宣告「我的地盤我做主」,卻忘了樓道本質是共享空間。

這起砌牆事件本質是城市化進程中公共空間私有化意識與集體生活規則的碰撞。其爭議焦點集中於:1. 專有部分與共有部分的邊界劃分

(牆是否占中線?公攤面積使用權歸屬?);2. 相鄰權的平衡(自家門口放鞋、裝監控是否侵害鄰居權益?);3. 自救行為與規則意識的衝突(砌牆是否屬於過度防衛?)。網友提出的「反制裝門」方案雖顯機智,卻可能激化矛盾。此事件警示:鄰里糾紛的解決應依託物業協調與物權法規範,而非「以牙還牙」的民間智慧。 建立清晰的公共空間使用公約,比砌十堵牆更能從根本上化解矛盾。

劉奇奇 • 9K次觀看

劉奇奇 • 9K次觀看

武巧輝 • 2K次觀看

武巧輝 • 2K次觀看