眾生應以何身得度,即現何身而為說法。其實,菩薩並沒有既定的的形象,他可以是我們遇到的每一個人——那些批評我們、糾正我們錯誤的人;傷害我們、磨練我們心性的人;侮辱我們、訓練我們忍辱的人;欺騙我們、增進我們智慧的人;蔑視我們、撼動我們執著的人… 緣 起 眾生應以何身得度,佛即現何身而為說法。 在許多經典中,都記載著佛菩薩們以種種身份度化眾生的事跡,如觀世音菩薩三十二化身,地藏菩薩百千萬億分身等等。 而在這海量的「菩薩潮」中,我們卻似乎並未遇到菩薩前來救度,是菩薩怠於度眾,還是我們相遇不識?本期講堂,就讓我們一起找尋「身邊的菩薩」。

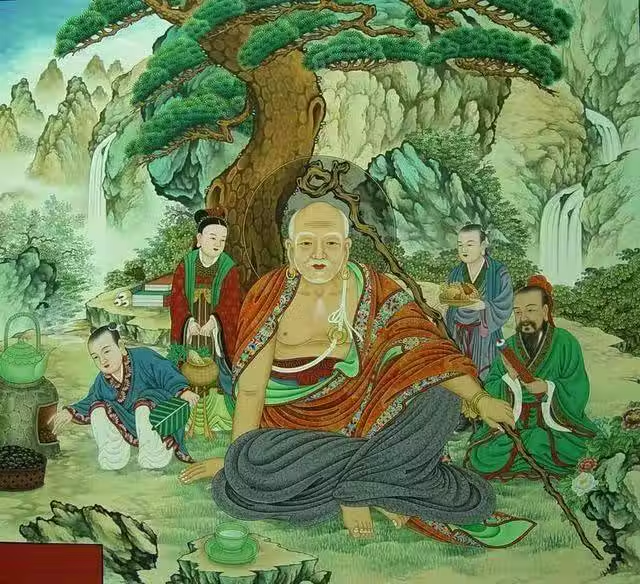

身邊的菩薩 每當說起佛菩薩,腦海中生起的都是金光燦燦、沉穩寧靜的形象,若果真如此,遇上了自然能夠輕易分辨,就好像地藏菩薩當年就被佛陀的莊嚴寶相所吸引,從而發下大願。 但佛菩薩並非一直都以妙相示人,更多的時候他們就像普通人一樣「潛伏」在你我身邊,佛陀也多在經書中留有提示。

「孩 童」 佛教認為眾生都具有相同的佛性,只因後天的煩惱薰染而有差別,而孩童又因其涉世未深、天然率真的性情與佛性最為相近。 因此在佛經中,許多菩薩、善知識也常以童子形象出現,如文殊師利童子、《楞嚴經》中二十五圓通大士之一的香嚴童子,又如《華嚴經》中善財童子所參訪的自在主童子、不動童女等等。 在生活中,孩童也常因其天真純凈的言行,具備著極強的感染力與攝受力,予人歡喜清涼。 如豐子愷筆下這幅「螞蟻搬家」,當看到小朋友為了保護螞蟻不被踩踏而費力地搬運椅子後,自然會生起慈心,留意腳下。

「醫 生」 佛教一直對醫學十分重視,而佛陀也素有「醫王」的美譽,他教導菩薩們把醫學作為必修的功課之一。 正如善財童子在參學過程中遇到的醫師所說,對於剛開始修行的人來說,最大的阻礙就是「患有疾病」,如果身有疾病,心就不容易安定,進而對修行多有阻礙。 因此,能夠隨病所宜,對症開藥,治癒病苦、緩解我們對疾病憂慮的醫生,自然也是菩薩。

「冤 家」 菩薩能慈悲示人,也能金剛怒目,因此在恆順眾生之餘,也會以「冤家、惡人」等形式出現。 就像佛陀的弟子們一直認為佛陀的堂弟提婆達多一心謀害佛陀,因而對他墮入地獄受苦並不感到同情。 直到提婆達多的親弟弟阿難心生顧戀,前往地獄探問才發現提婆達多並不以此為苦,反倒以此為樂——「 我處阿鼻地獄,猶如比丘入三禪樂」。 佛陀因而為提婆達多正名:過去每一尊佛都有自己對應的「提婆達多」,他久遠劫前為我宣說妙法,隨後一直示現冤家來磨礪我的修行。 他因此遭受無量生死大苦卻不以為患,這樣的人又怎麼會是惡人呢?佛陀最後坦言「我以值遇提婆達多故,速得成佛。」 生活中當遇到「冤家」時,我們又是否能如佛一樣落實平時所學?是否能不起嗔恨?又是否能生起慈悲?

「惡 人」 不止「冤家」,我們「眼見」「耳聞」的「惡人」也有可能是菩薩的化身,故不應當下作出判斷,生起憎惡、憤恨之心,犯下口業過失。 就如《華嚴經》中記載善財童子在參訪甘露火王前,聽說甘露火王對犯罪者施以種種酷刑後,不免心生懷疑: 我參訪的目的是為了詢問菩薩如何修行,如今他舍善根法、作大惡業、逼害眾生,又有什麼好向他學習的呢?在諸天的勸說下,他來到甘露火王面前道出了自己的疑惑。 甘露火王告訴善財童子那些眼見耳聞的「酷刑」類似於現代的「VR」,並不真實,無非是菩薩的方便法門。 因為他國內的眾生多做惡行,用常規方法無法度化,所以用菩薩的悲心愿力化現作惡之人與受苦之人來令他們心生惶懼、恐怖,對惡業心生厭離,轉而生起菩提心。

眾生應以何身得度,即現何身而為說法。其實,菩薩並沒有既定的的形象,他可以是我們遇到的每一個人—— 那些批評我們、糾正我們錯誤的人;傷害我們、磨練我們心性的人;侮辱我們、訓練我們忍辱的人;欺騙我們、增進我們智慧的人;蔑視我們、撼動我們執著的人...... 能否在遇到的當下準確辨明是否是菩薩方便示現,關鍵不在於「具體的皮相」,而是我們是否有足夠的智慧與定力,去拋開成見、去審慎思維、去落實所學的佛法。 最後,願大家常存慈心,常懷悲願,都能找到自己身邊的菩薩,也都能成為別人的菩薩。